- トップ >

- 琵琶湖とビワオオウズムシについて

琵琶湖とビワオオウズムシについて

琵琶湖の固有種 ビワオオウズムシです。

ビワオオウズムシの赤ちゃん

今家で飼育しているビワオオウズムシの赤ちゃんです!

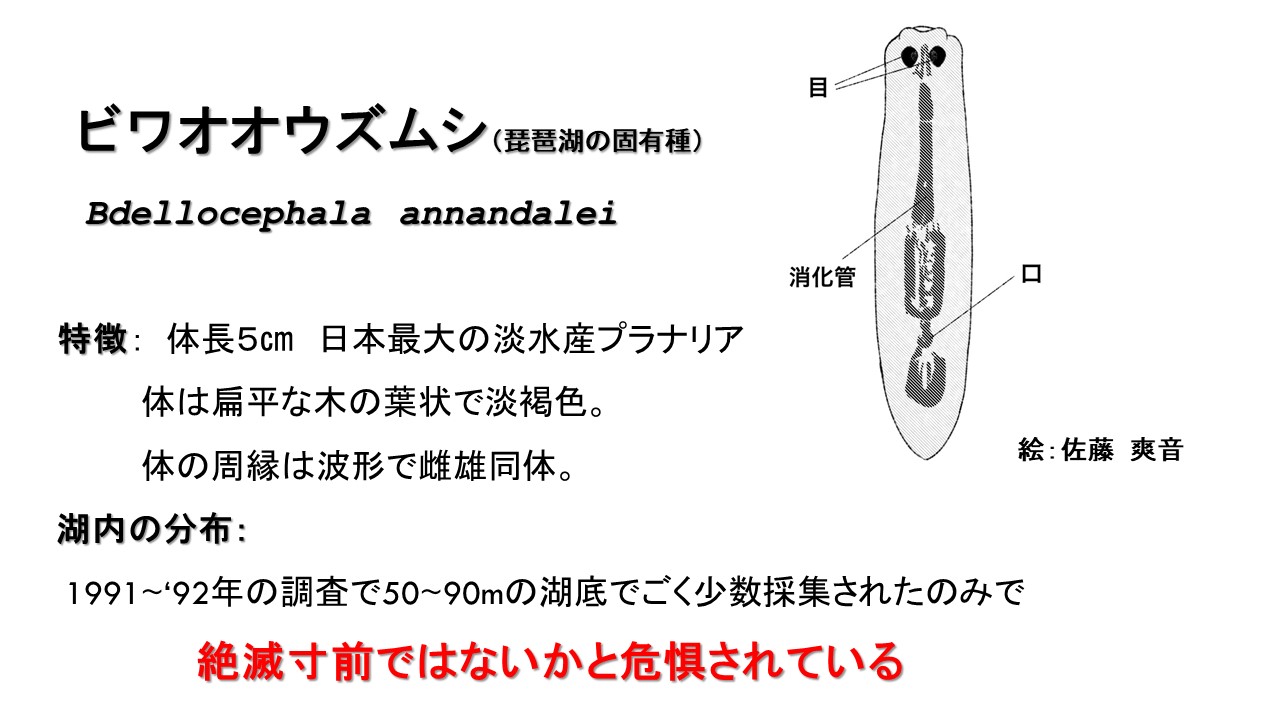

ビワオオウズムシについて

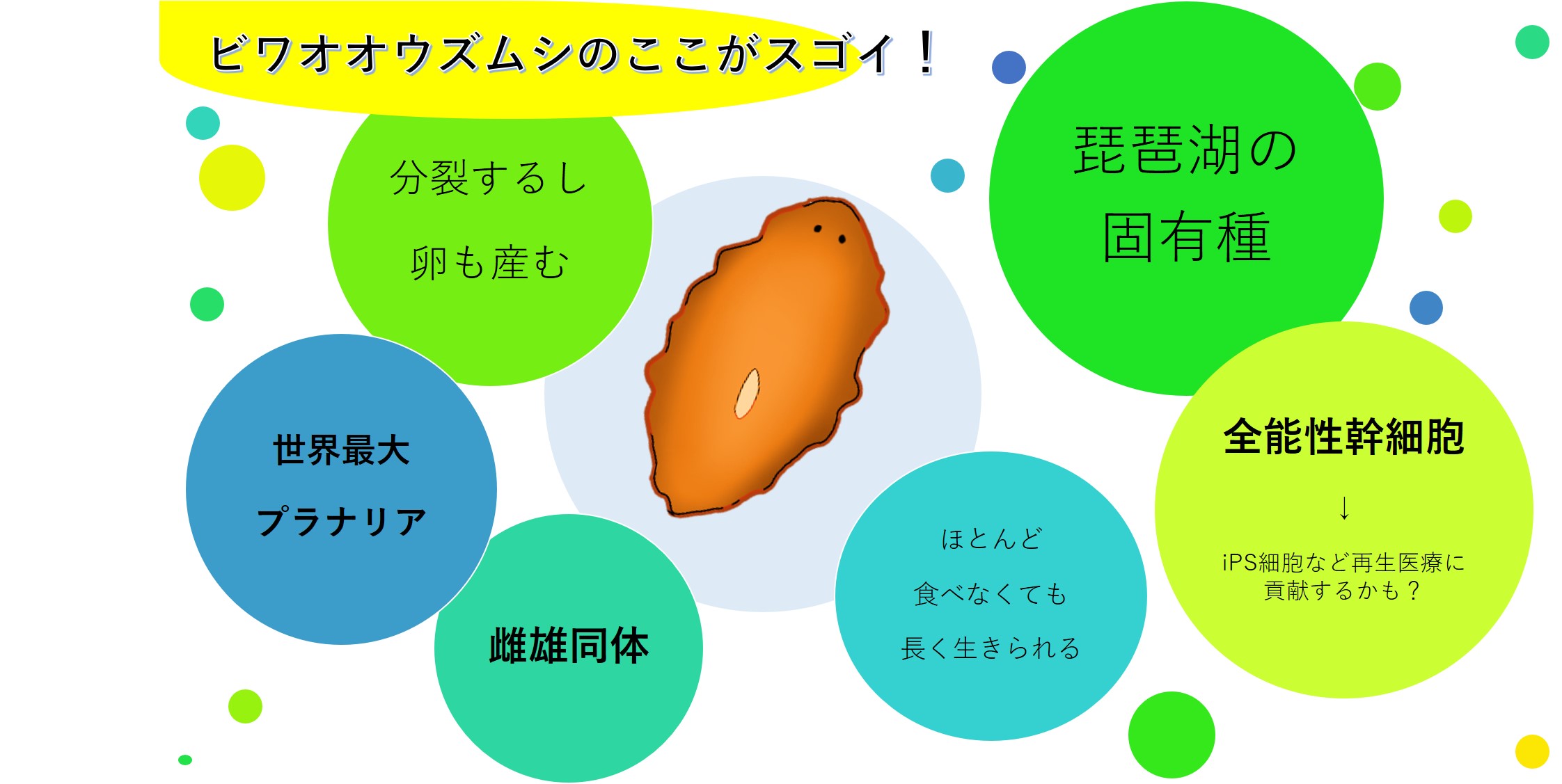

小さなビワオオウズムシですが、世界最大のプラナリアです。そして、大きな力が秘められています。

プラナリアは、全細胞数の10%が幹細胞であり、全ての細胞に分化が可能な“全能性幹細胞”です。

簡単に言えば、切った数だけクローン(無性生殖)となって増えます!

ビワオオウズムシにもその再生能力はありました。(2019年度研究:参照)

一個体だけも増殖可能ですが、環境が悪化すれば、雌雄同体で交配により卵も産みます。(有性生殖)

ほとんど食べなくても長期間生きます。今飼育しているビワオオウズムシの1匹は何も食べません。

こんなに生存能力が高いビワオオウズムシですが、高温には非常に弱いです。

近年の琵琶湖の水温上昇はビワオオウズムシにとっては非常に危険な状態であると言えるでしょう。(2020年度研究:参照)

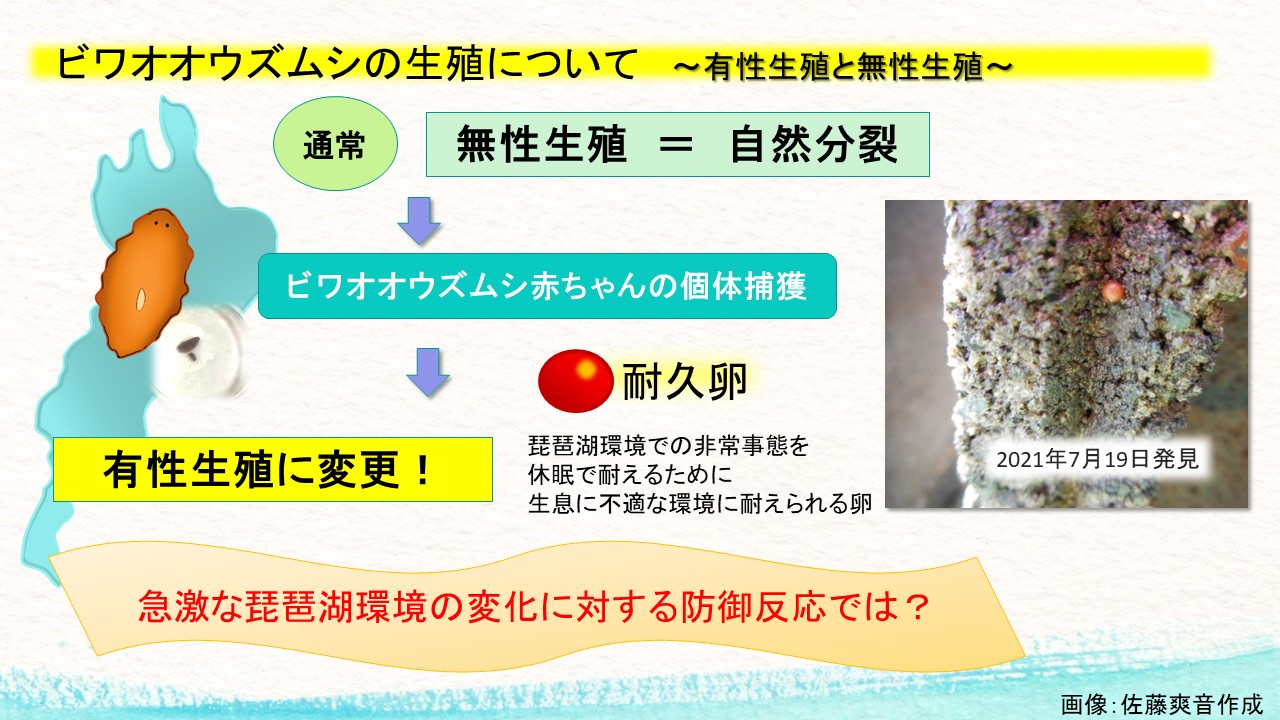

ビワオオウズムシの生殖について

ビワオオウズムシの生殖について述べます。

通常ビワオオウズムシは無性生殖による自然分裂を行い、

かなり遺伝的に均一性をもった多くの個体が発生します。

今回の調査で赤ちゃんの個体が捕獲されたことから

ビワオオウズムシが無性生殖から有性生殖に変更したことが考えられます。

ミジンコや植物では竹など雌雄同体である生物は、外部の環境変化により種の保存が困難になった際、

有性生殖を行います。

そして有性生殖により耐久卵が作られます。

耐久卵とは琵琶湖環境での非常事態を、休眠で耐えるために生息に不適な環境に耐えられる卵のことです

左は2021年7月19日に発見されたビワオオウズムシの有性生殖によってできた耐久卵です。

耐久卵ははじめ無色や白色に近く、それから1時間くらいで赤色に変わり、一日もたつと黒色に変化します。

この卵は、色からも産卵して間もないのではないかと思われます。

この卵の発見は、有性生殖が行われたことのエビデンスになります。

つまり、ビワオオウズムシは急激な環境変化に対して防御反応を起こしたのではないでしょうか。

よってビワオオウズムシは高温状態を卵で過ごし、琵琶湖の水温が低下してから孵化したと考えられます。

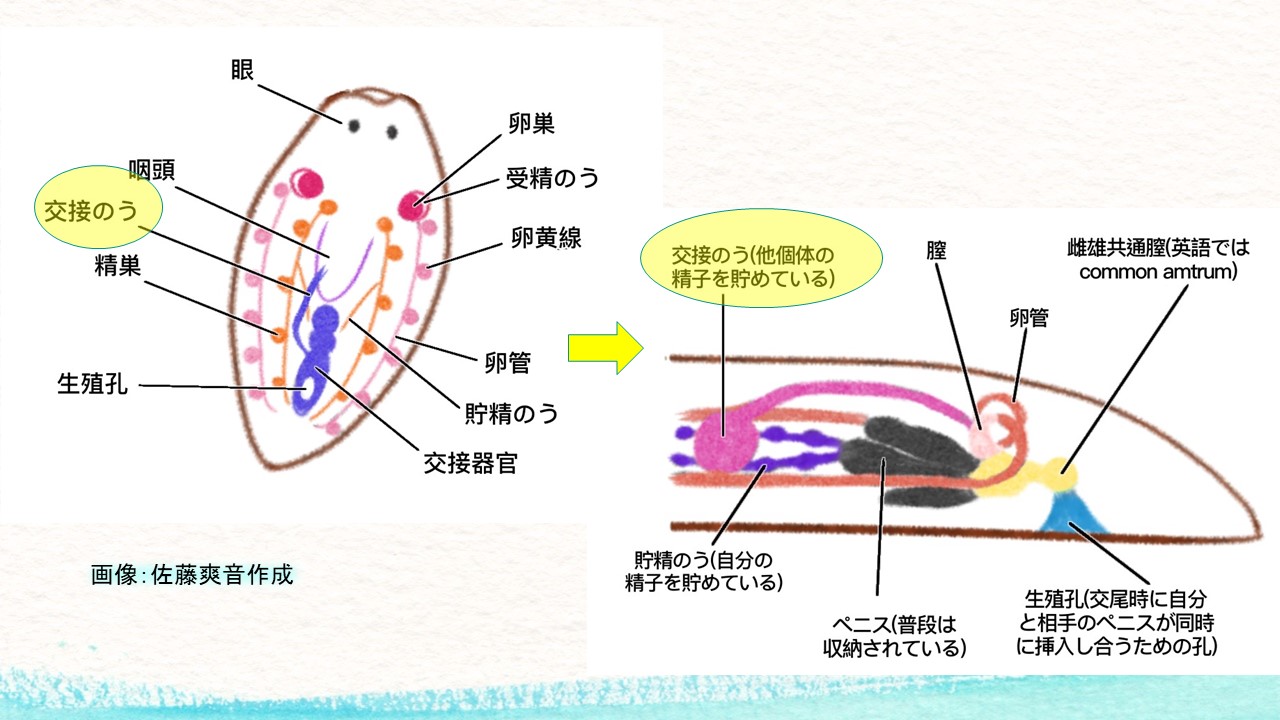

雌雄同体のウズムシの生成熟個体は、間充織スペースにオスの生殖器官とメスの生殖器官の両方を発達させています。 前方部腹側に一対の卵巣、頭尾軸に沿って卵巣より後方の背側領域に精巣が配置されています。 ウズムシは雌雄同体ですが、自身の精子と卵子で受精する自家受精は行いません。 交接のうに一時的に貯められた精子は数か月も貯蔵が可能です。 この能力は厳しい環境変化の中で子孫を残す確率を向上することに貢献します。 ビワオオウズムシも、琵琶湖の環境の変化に対応し、この能力を活用したと予測できます。